新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

近年來,休閑農業的理念開始盛行,并逐漸向產業化邁進,毋庸置疑已成為社會主義新農村的重要助劑,成為新農業人的“新寵”。

1、田園綜合體是什么?

按照中央一號文件的表述,田園綜合體要集循環農業、創意農業、農事體驗于一體。可以說,田園綜合體是在原有的生態農業和休閑旅游的基礎上的延伸和發展,能更好地體現鄉村獨有的美麗和活力,為新時代的都市人打造別具一格的世外桃花源,實現城市居民的田園夢。同時,提升田園綜合體模式的商業價值,能更好地帶動新農村的發展,促進社會就業問題的解決。

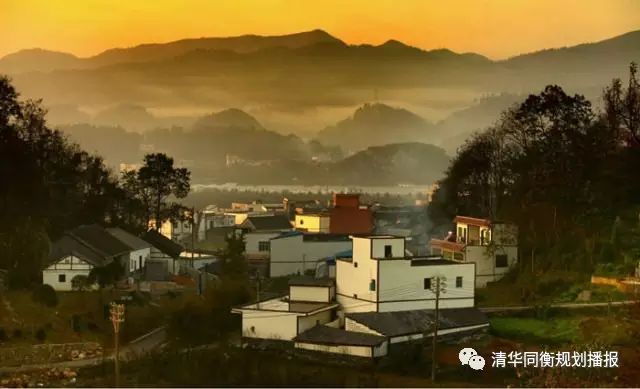

? 景觀吸引核:吸引人流、提升土地價值的關鍵所在。依托觀賞型農田、瓜果園、觀賞苗木、花卉展示區、濕地風光區、水際風光區等等,使游人身臨其境的感受田園風光和農業魅力。

? 休閑聚集區:為滿足客源的各種需求而創造的綜合產品體系。可以包括農家風情建筑(如莊園別墅、小木屋、傳統民居等)、鄉村風情活動場所(特色商街、主題演藝廣場等)、垂釣區等。休閑聚集區使游人能夠深入農村特色的生活空間,體驗鄉村風情活動,享受休閑農業帶來的樂趣。

? 農業生產區:生產性主要功能部分。讓游人認識農業生產全過程,在參與農事活動中充分體驗農業生產的樂趣,同時還可以開展生態農業示范、農業科普教育示范、農業科技示范等項目。

? 居住發展帶:城鎮化主要功能部分,是田園綜合體邁向城鎮化結構的重要支撐。通過產業融合與產業聚集,形成人口相對集中居住,以此建設居住社區,構建了城鎮化的核心基礎。

? 社區配套網:城鎮化支撐功能。服務于農業、休閑產業的金融、醫療、教育、商業等等,稱為產業配套,由此形成產城一體的公共配套網絡。

2、田園綜合體要做什么?

首先關于主體的定義,田園綜合體強調要以農民合作社為主要載體,農民能夠充分參與和受益;其次在產業內容上是集循環農業、創意農業、農事體驗于一體。

? 循環農業——利用物質循環再生原理和物質多層次利用技術,兼顧生態效益、經濟效益、社會效益,實現資源利用效率最大化、廢棄污染最小化的一種環境友好型農作方式。

? 創意農業——以審美體驗、農事體驗為主題,具有養生、養美、體驗品味的功能和快樂,提供給在快節奏工作中的人放松的地方,增添被高樓大廈包裹外的樂趣,目的是讓農民增收、農村增美、企業增效、城市增輝。其借助創意產業的思維邏輯和發展理念,人們有效地將科技和人文要素融入農業生產,進一步拓展農業功能、整合資源,把傳統農業發展為融生產、生活、生態為一體的現代農業。

? 農事勞動——休閑農業中將農業生產、自然生態、農村文化和農家生活變成商品出售,城市居民則通過身臨其境地體驗農業、農村資源,滿足其愉悅身心的需求。

3、田園綜合體:模式升級,帶動鄉村發展

在田園綜合體中,一二三產業互融互動,通過各個產業的相互滲透融合,把休閑娛樂、養生度假、文化藝術、農業技術、農副產品、農耕活動等有機結合起來,能夠拓展現代農業原有的研發、生產、加工、銷售產業鏈,使傳統的功能單一的農業及加工食用的農產品成為現代休閑產品的載體,發揮產業價值的乘數效應。

? 產業經濟結構多元化:由單一的第一產業到一二三產業聯動發展的產業經濟結構,開展農業種植與休閑娛樂體驗相結合的開發模式,如營造農作物大地景觀,依托成片花海營造景觀與婚紗攝影等娛樂項目相結合;種植果蔬,將農俗體驗與其相結合,上山采果摘茶、下地挖野菜,池塘邊垂釣等等;此外,利用生態農業科技發展開發生態農業示范、農業科普教育示范、農業科技示范等項目,讓游客參與其中,體驗樂趣。

? 產品模式升級:從單一農產品到綜合休閑度假產品,如生態水產養殖度假區,利用自然水體發展養殖業,讓游客者體驗垂釣、觀魚的樂趣;葡萄酒莊園度假區,錄用種植撲倒發展撲倒采摘區,將成熟的葡萄進行釀造,讓游客體驗從采摘到釀造葡萄酒的全過程;民俗體驗度假區,以家庭為單位,休閑時居住在此,從事種花、種菜、修剪果樹、采摘蔬果等鄉間勞作,體驗親近自然的樂趣;生態養生度假區,依靠山體種植茶樹,通過體驗采茶、品茶,感悟其中禪意。

? 土地開發模式升級:從傳統住宅到休閑綜合地產。隨著經濟快速發展,農村勞動力大量涌入城市,造成農村空心村現狀,由此,對于地產的開發形式有以下兩種:一是早期田園體驗度假村運營地產,利用空余出來的部分房產再進行裝修后以度假村的形式出租給游客,既為農民增加首付,又讓游客更為深入地體驗民俗文化;二是遠期集養老、養生、度假為一體的綜合配套休閑地產。

4、世界各地田園綜合體發展經驗

臺灣

總體特征:分享型經濟模式,經營形態多元,大致可分為休閑農場、休閑漁業、展示中心、觀光農園、農村民宿及森林旅游等。在經營上結合了農業產銷、技工和休閑服務等三級產業,生產、生活與生態三位一體,具有經濟、社會、教育、環保、游憩、文化傳承等多方面的功能。

典型案例:大地震曾讓臺灣南投縣埔里鄉桃米村的房屋倒塌,而當地擁有29種臺灣原生青蛙,臺灣島共143蜻蜓,在桃米發現56種,于是村民不斷宣傳當地種類豐富的青蛙和蜻蜓,用紙、布、石頭等制作手工藝品,還建成了全球唯一一座紙教堂,把地震造成的洼地改成人工湖,湖邊設有彈簧,托起一只小船,人在船上可以體驗模擬地震的情景,村民將小船命名為“搖晃的記憶”。周末和節假日,桃米村日接待游客近1500人,每年門票收入有200多萬人民幣。

可借鑒之處:臺灣休閑農業成功的原因,很重要的一條就是“情景消費”,創造出大量的奇觀、風景和主題。注重定位、強調特色,在“體驗經濟”理念之外,還出現了“分享經濟”理念,即休閑農業經營者與游客分享鄉村生活,變“消費者為上帝”為“與客人成為志同道合的朋友”。

韓國

總體特征:韓國發展休閑農業的經典形式為“周末農場”和“觀光農園”; 注重資源整合,海灘、山泉、小溪、瓜果、民俗都成為鄉村游的主題;注重創意項目開發,深度挖掘農村的傳統文化和民俗歷史等并使其商品化;注重政策支持與資金扶持,注重鄉村旅游嚴格管理。

典型案例:江原道旌善郡大醬村抓住游客好奇心,出奇制勝地由和尚與大提琴家共同經營,利用當地原生材料,采用韓國傳統手藝制作養生食品的方式制造大醬,既符合現代人的養生觀念,還可以讓游客親臨原初生活狀態下的大醬村,傳承民俗文化特色,此外,休閑農業的經營者還特別準備了三千個大醬缸為背景的大提琴演奏會、綠茶冥想體驗、赤腳漫步樹林及美味健康的大醬拌飯,增加了游客的體驗性。

可借鑒之處:以“奇”為突破口,突出鄉土氣息。

日本

總體特征:日本政府積極倡導和扶持綠色觀光產業;法律法規和財政預算齊頭并進,并科學制定綠色觀光農業經濟發展規劃,同時重視民間組織的作用,并且適時對其進行財政支持。在綠色觀光旅游產品開發中,日本注重環境保護和當地居民的主體性,尊重農村居民和地方特點,不過度關注經濟利益;另外,日本不斷拓展綠色觀光農業的內涵,在觀光農園、民俗農園和教育農園等方面進行創新。

典型案例:典型代表是日本的大王山葵農場,該農場以黑澤明的電影《夢》的拍攝地點而聞名,這種以農場為依托,以媒體傳播為宣傳手段也是鄉村旅游發展的方向之一。

可借鑒之處:有完善的制度保障機制和政府激勵措施,并能充分發揮民間組織(NPO等)的參與促進作用,生產手段也逐漸向自動化、設施化、智能化,生產經營管理向網絡化發展。

美國

總體特征:美國市民農園采用農場與社區互助的組織形式,參與市民農園的居民與農園的農民共同分擔成本、風險和贏利。農園盡最大努力為市民提供安全、新鮮、高品質且低于市場零售價格的農產品,市民為農園提供固定的銷售渠道,雙方互利共贏,在農產品生產與消費之間架起一座連通的橋梁。

典型案例:美國Fresno農業旅游區由Fresno city東南部的農業生產區及休閑觀光農業區構成。區內有美國重要的葡萄種植園及產業基地,以及廣受都市家庭歡迎的賞花徑、水果集市、薰衣草種植園等。采用“綜合服務鎮+農業特色鎮+主題游線”的立體架構,綜合服務鎮交通區位優勢突出,商業配套完善;農業特色鎮打造優勢農業的規模化種植平臺,產旅銷相互促進;重要景點類型全面,功能各有側重。

可借鑒之處:采用資源導向型的片區發展模式——產業強者重在生產銷售,交通優者重在綜合服務,生態佳者重在度假;要做足體驗性,同時把握重點人群需求——針對青少年家庭市場做足農業體驗,針對會議人群做強硬件設施與配套娛樂等;另外,通過豐富的節慶活動提升品牌影響力。

德國

總體特征:德國的休閑農業大致可分為度假農場、鄉村博物館及市民農園等三種類型,其中比較有代表性的是市民農園。其主旨是向市民提供體驗農家生活的機會,使久居都市的市民享受田園之樂,經營方向也由生產導向轉向農業耕作體驗與休閑度假為主,生產、生活及生態三生一體的經營方式。

典型案例:德國人首創的生活生態型市民田園——施雷伯田園,獨門獨院,各具風格,充滿了大自然情趣和文化氣息,如同微縮的露天民居博物館。每一戶小田園里,主題建筑是童話世界般的“小木屋”,院子里有過去的轆轤井或泵水井,地上擺放著精美可愛的小風車和各種家禽模型。小木屋門前有長滿奇花異草的蔬菜園。田園里的菜只許種不許收。秋后枯萎的蔬菜和花草覆蓋住潮濕的土地,保護地里的水分,既避免秋冬刮風帶起沙塵,第二年春天又可以翻到土里作肥料。

可借鑒之處:市民農園土地來源于兩大部分:一部分是鎮、縣政府提供的公有土地,一部分是居民提供的私有土地。每個市民農園的規模約2公頃。大約50戶市民組成一個集團,共同承租市民農園。租賃者與政府簽訂為期25~30年的使用合同,自行決定如何經營,但其產品不能出售。

*本文來源:微信公眾號“文旅小鎮”(ID:wlxz10),原標題:《橫空出世的“田園綜合體”,是什么?做什么?怎么做? 》。