新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

作為文旅業者,我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關鍵節點,有著更多的了然于心,知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此,執惠統籌分析一周文旅最新動態,試圖從這些鮮活的元素中尋找發現每個領域中值得再加記錄的最新事件或信息,基于一定的框架、視角或維度,來探析它們帶給文旅業發展,帶給我們的價值點。

文旅惠評【第140周】,文旅一線情報,一周深度評析。

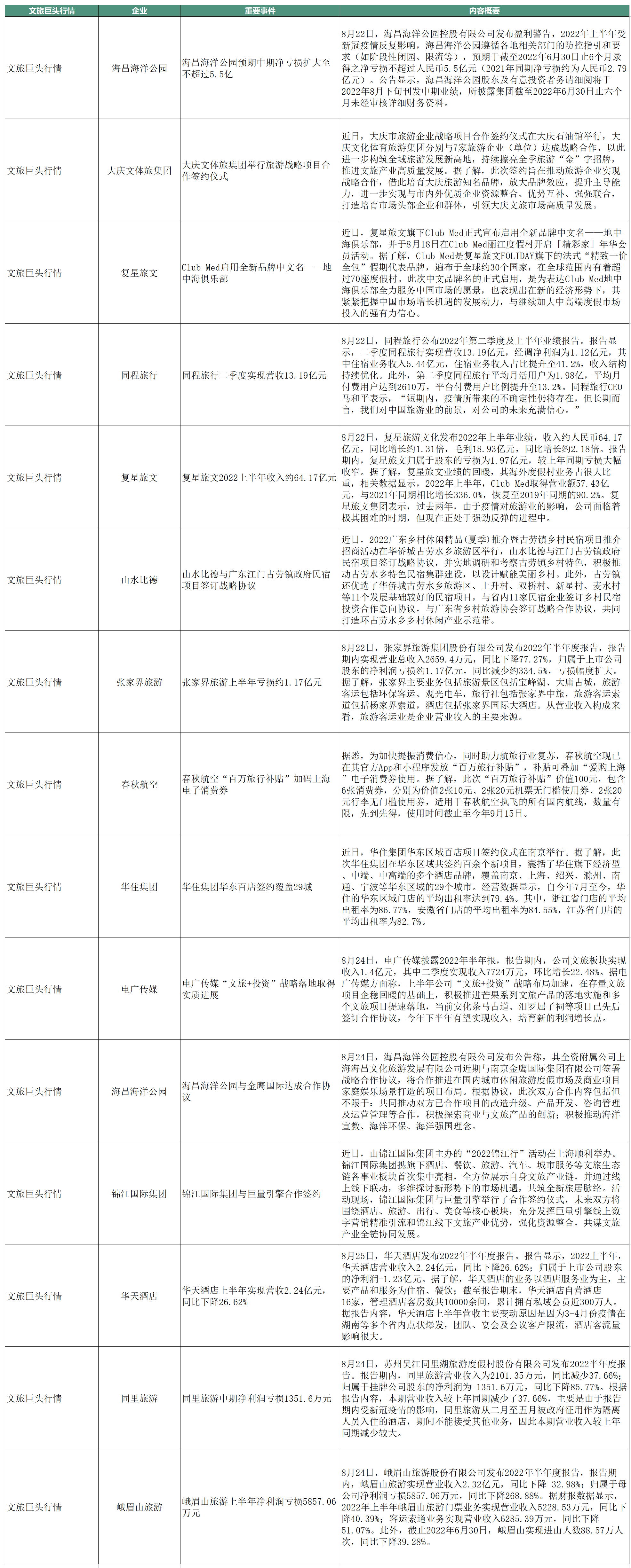

文旅巨頭行情

本周的巨頭行情關注復星旅文上半年的財報。

先看近期復星旅文發布的上半年業績報告。

近日,復星旅游文化發布的2022年上半年業績顯示,收入64.17億元,同比增長131%。報告期內,公司歸屬于股東的虧損為1.97億元,較上年同期虧損收窄超90%。

從公司三大收入構成來看,度假村及旅游目的地運營收入51.58億元,同比增長174.12%。旅游相關物業銷售及建造服務收入2.73億元,同比減少58.55%。旅游休閑服務及解決方案收入9.85億元,同比增長309.18%。

復星旅文業績提升,主要歸因于海外度假村業務業績的大幅提升,財報數據顯示,2022年上半年,度假村業務Club Med實現營收57.43億元,與2021年同期相比增長336%,與2019年同期相比,業務恢復已超過90%,業績接近疫情前的水平。不僅如此,調整后的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)大11.65億元,實現轉虧為盈。

從另一個角度看,復星旅文旗下主要有度假村Club Med(近日已正式宣布中文品牌名為地中海俱樂部)、度假目的地亞特蘭蒂斯和酒店托邁酷客三大品牌。

在全球范圍內,復星旅文共有70個地中海俱樂部,8個在中國,其余均在海外。由于國際旅行限制在世界多個國家解除,多國游客海外度假需求增加,這也是海外地中海俱樂部對復星旅文集團收入和利潤貢獻最大的主要原因。

比如,歐非中東業務收入占整個地中部俱樂部總收入的三分之二,法國單一地區收入占比達40%。受不同國家采取的防疫政策不同影響,公司一直重視并加碼投資的亞太地區市場恢復緩慢, 上半年營收同比增長36%,僅恢復至2019年同期的27%。

下半年,復星旅文計劃再開設4家新的地中海俱樂部度假村,將2022年新開業的度假村數量增至7家。與2021年同期相比,地中海俱樂部今年7月營收增長41%,較2019年增加12%,加之下半年前期的滑雪預訂量這些都是地中海俱樂部下半年延續上半年良好業績的跡象。

不過,受國內疫情多地爆發的影響,尤其海南的三亞疫情比較嚴重,復星旅文旗下三亞亞特蘭蒂斯和托邁酷客業績不理想。前者實現營收4.87億元,同比下降42%,客房收入2.71億元,同比減少42.4%;其他經營收入約2.16億元,同比減少超40%;客房平均每日房價約2479元,平均入住率達46%,降低近34%。

與地中海俱樂部可圈可點的業績不同,投資超100億元的三亞亞特蘭蒂斯度假村上半年業績表現低迷。該度假目的地共有1300間客房,5個水底套房,一個水上樂園、一個水族館以及10個餐飲店。正常情況下,它是復星旅文的搖錢樹,占集團度假村業務總收入的15%左右。但度假村嚴重依賴國內游客,受疫情防控措施及國內跨省游限制影響,今年上半年該度假村拖累復星旅文的整體業績。

同樣,受旅行不確定因素影響,且品牌開發仍處于早期階段,復星旅文第三大品牌托邁酷客業績也拖累公司整體業績。

上海疫情結束封城措施解除后,復星旅文業務的托邁酷客酒店業務及亞特蘭蒂斯度假地業務有所提升。此外,公司決定國內新開6個新的地中海俱樂部度假村、在海外市場拓展Casa Cook等措施也預示著國內外業務的同步提升,尤其是地中海俱樂部海外業務或將延續強勢反彈勢頭。

正如復星旅文董事長兼CEO錢建農所說,面對不穩定性,全球化和多元化布局能夠幫助復星旅文有優于行業水平的恢復表現。坐擁34億元現金流和43億元為使用信用貸款,不僅能幫助公司度過目前的疫情難關,還能等到三大品牌強勢恢復的“黎明曙光”。

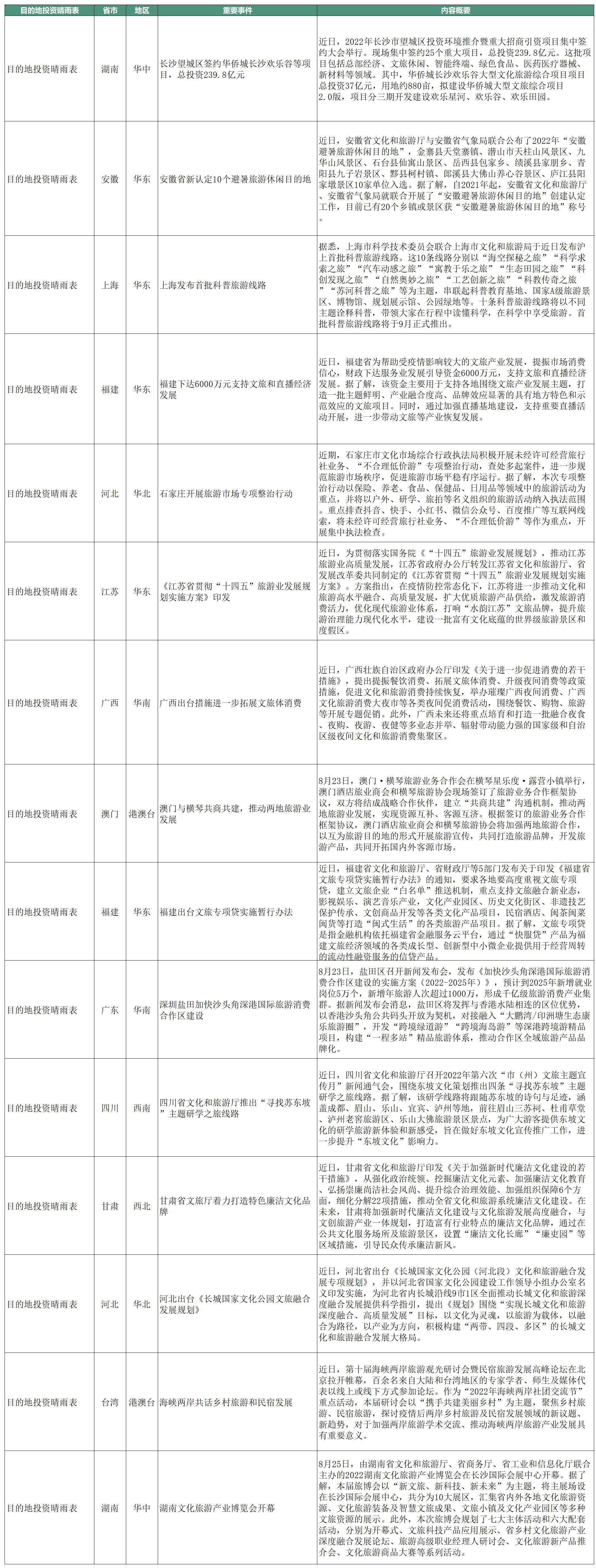

目的地投資晴雨表

本周的目的地晴雨表關注新一批夜間文化和旅游消費聚集區名單。

8月25日,文化和旅游部網站公布第二批國家級夜間文化和旅游消費集聚區名單,北京市王府井、歡樂谷等123個集聚區入選,至此全國夜間文化和旅游消費集聚區已達243個,以全國各地古城區、文化產業園區、商業街區等文旅休閑區為主。

去年年底,文化和旅游部公布了第一批國家級夜間文化和旅游消費集聚區名單,共120個,包括北京市東城區前門大街、天津市和平區五大道、遼寧省沈陽市沈陽中街等地。

在當前國內大循環格局下,夜間經濟體現了一個城市的活力品牌,是生活品質化體驗升級的新形式,是拉動消費、促進投資,培育城市文化新地標的戰略使命,更是體現城市文化特色,塑造城市文化品牌的有效營銷手段。

夜間消費有巨大的潛能空間。據公開信息,商務部的一份城市居民消費習慣調查報告顯示,有60%的消費發生在夜間;較早前的數據顯示,北京王府井每天有超過100萬人的高峰客流集中于夜晚,重慶三分之二的餐飲營業額由夜間實現,廣州的夜間經濟貢獻了全市服務業營業額的一半多。而倫敦的表現也頗為突出,其夜間經濟提供了130萬個工作崗位,創造約660億英鎊年收入。

去年6月,文化和旅游部公布的《“十四五”文化和旅游發展規劃》指出,大力發展夜間經濟,推進國家級夜間文化和旅游消費集聚區建設;發展夜間旅游和假日經濟,拓展旅游時空范圍;建設 200 個以上國家級夜間文化和旅游消費集聚區,擴大夜間消費規模。

這背后映襯著國內消費、經濟發展環境的大變化,城市消費尋求新突破口、文旅大消費迭變等多重要義。考慮到疫情常態化帶來消費距離、消費需求的深層次變化,夜間經濟被賦予了更多消費釋放及拉動的期待。

從城市消費的角度看,白天與夜晚的界限更趨向模糊化,夜晚不只是白天的時間再延伸,更是異于白天的獨立消費新場景,有著較長的可轉化時段,新業態、新內容的填入、更新,衍變出新的消費入口,重構目的地文旅消費新供給,構建一種新生活方式,形成城市消費的新煙火氣、新活力。

另外,從消費端的新變化來說,90后及至Z世代的大體量主流客群,他們崇尚傳統文化,對傳統文化的渴望、體驗消費的升級都有著非常強的剛需,正追求和構建一種新生活方式,一方面推動夜間消費的需求走高,另一方面也要求夜間消費的具體場景、業態更個性化、深度體驗化,倒逼供給端改革,延展出夜間經濟作為新的消費載體空間,已成為區別獨立于白天的消費類別,可以做大,也需要做大。

近幾年,夜間經濟的快速發展與新消費、新技術、新政策與新城市空間等多個新要素有密切關系。

新技術的迭代與應用,使得內容、IP、文化資源+技術的融合,成為產品與場景推陳出新的有效手段,夜間經濟的具體產品已更廣泛涉及聲光電技術應用、沉浸式體驗產品打造;

新政策包括央級或部委級、省市級,以及產業類或消費類政策,為新產業的市場機遇空間加速形成、釋放,形成不小推力。當前圍繞夜間經濟的政策已持續疊加,并有省市間“競奪”之意,更多的城市推出專門的發展夜間經濟政策。

而城市空間在城鎮化、城市更新、產業轉型、消費升級等大背景下,正面臨大到城市框架,小到建筑空間的更新變化,城市休閑娛樂空間的存量優化、增量打造,夜間經濟的需求空間被擴大。如果從城市新消費、文旅新消費等多重維度去審視,各方文旅行業從業者能夠找到在更為宏大的夜間經濟場域中的新突破口。

隨著國內經濟環境的變化、國家政策的加持以及消費新需求的推動,夜間經濟的現狀不斷出新,其發展前路也會有不少新變量,也意味著這個十萬億級市場規模的細分產業,還有很多的想象空間,更多的城市目的地、景區通過夜間經濟,為自己的消費拉動、轉型升級等,創造更多的可能。

不過,在限電、碳中和等因素影響之下,夜間經濟中單一燈光秀模式或將被弱化或受控,夜間經濟產品模式創新突破的被動與主動態勢加強,其中更強調場景內容的創新構建,IP化+科藝融合的新業態、新產品打造模式。